生活学科 こども学専攻

-

-

「こども学」だからこそできる すべての子どもを笑顔にする保育者に

子どもを取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。しかし、変わらないのは、子どもは未来の種子であること。

全国に先駆け「こども学」の名称を掲げた本学では、今、保育者に必要とされる知識や技術を専門的・体験的に学び、

子ども一人ひとりを優しく包み込む保育者を育てます。

トピックス

学びの特色

- 子どもに寄り添う

人間愛に満ちた保育者を養成 -

保育について「やさしく」一歩ずつ学べるようにしています。専門教育科目や総合人間科目等での学びを通して、豊かな感性と深い人間愛を育み、子どもに寄り添う保育者を養成します。

- 深く広い子ども理解が身に付く

専門教育科目 -

保育は子ども理解からスタートします。「こども学」の名前が付いた専門教育科目を柱に、子どもや保護者、地域の子どもの姿を、2年間で集中的に深く広く学ぶことができます。

- 体験的な学びが育む

「つかえる」保育力 -

楽しい経験は人を楽しませる力に変わります。本学では子どもと接する機会を数多く用意し、子どもと一緒に楽しむ体験ができます。体験的な学びが保育に必要な技術と自信を育てます。

学びのかたち

1年次【前期】

- 基礎を作る・子ども観を育む

-

- こども学フィールドワークⅠ・Ⅱ・Ⅲ

- こどもの保健

- 保育の心理学

- 乳児の保育Ⅰ

- 社会福祉

- 保育原理

- 保育・教育課程総論

- 特別支援教育・保育

- 保育内容(表現)の指導法Ⅱ(リズムあそび)

- 保育内容(表現)の指導法Ⅲ(ピアノ表現Ⅰ)

- こどもと表現(音楽)

- こどもと表現(造形)

- ビジネス文書演習

1年次【後期】

- 理論をもとに実践へ

-

- こども学概説

- こども学フィールドワークⅠ・Ⅱ・Ⅲ

- こどもの健康と安全

- こどもの理解と援助

- 社会的養護Ⅰ

- 教育原理

- こどもとことば

- 保育内容(表現)の指導法Ⅳ(ピアノ表現Ⅱ)

- コンピュータ基礎演習

- 幼児教育の方法と技術

- 保育実習指導Ⅰ(保育所)

- 保育実習指導Ⅰ(施設)

- 保育実習Ⅰ(保育所)

- 保育実習Ⅰ(施設)

- 幼稚園教育実習指導Ⅰ

- 幼稚園教育実習Ⅰ

2年次【前期】

- 実習を重ねて実践力を充実

-

- こども学研究

- こどもと環境

- こどもと健康

- 社会的養護Ⅱ

- 保育内容(言葉)の指導法(絵本の読み聞かせ)

- ピアノ実践法

- 乳児の保育Ⅱ

- こども家庭福祉

- こども家庭支援の心理学

- 保育者論

- 保育実習指導Ⅱ(保育所)

- 保育実習指導Ⅲ(施設)

- 保育実習Ⅱ(保育所)

- 保育実習Ⅲ(施設)

- 幼稚園教育実習指導Ⅱ

- 幼稚園教育実習Ⅱ

2年次【後期】

- 理論と実践の統合

-

- こども学研究

- こどもの食と栄養

- こどもと人間関係

- 幼児理解と教育相談

- 子育て支援

- 障がい児保育

- 保育内容総論

- こども家庭支援論

- 保育とメディア

- からだを動かすあそび

- 保育内容(表現)の指導法Ⅰ(工作による表現)

- ピアノ表現法

- 保育・教職実践演習(幼稚園)

在学生からのメッセージ

私がこども学専攻を選んだ理由

熱心な指導と就職率に惹かれました!

-

高校の先輩から「先生方が学生一人ひとりと向き合い、熱心に教えてくださる」と聞き、迷わず純短を選びました。また、県内の保育園や幼稚園からの信頼も厚く、卒業後の就職先も安心できると思いました。実際に専門的な学びと先生方からのご指導で知識も深まり、幅広い視野と考え方が身に付きます。 子どもが好きという気持ちを育みながら、楽しく学べる2年間です。

Kさん(鹿児島南高校出身)

取得可能な資格・免許

- 幼稚園教諭二種免許状

- 保育士

- 認定絵本士

- 社会福祉主事任用資格

- ピアヘルパー受験資格

- 保育教諭

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せもつ施設です。 幼稚園教諭免許状と保育士資格をもった人は、保育教諭として認定こども園で働くことができます。

検定

- 日本語ワープロ検定試験

- 情報処理技能検定試験(表計算)

就職・進学状況

就職・進学支援

卒業生の経験談と体験的学習で就職を身近に

-

「幼稚園教諭」になるか「保育士」になるか、将来の進路に迷う学生は少なくありません。 こども学専攻では、保育力を高める実践的なカリキュラムと共に、キャリア支援課と連携し、一人ひとりが希望に沿った就職活動が行えるように、担任の個別面談などを行っています。

「卒業生による就職体験発表会」では、幼稚園、保育所、施設などに就職した先輩から、具体的なアドバイスを聞くことができます。 また、2年生から実習園での体験談を聞く機会を設け、就職に向けての意識を高めます。

こども学専攻 3つのポイント

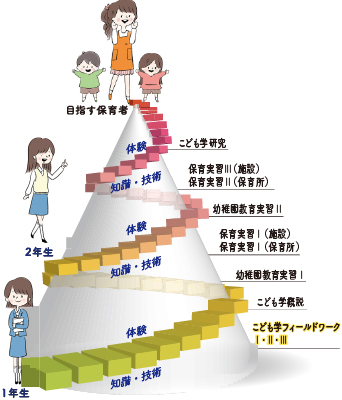

Point1.オリジナルカリキュラムで理想の保育者に!

-

純短のカリキュラムでは「知識や技術を学び、体験で確認する」というサイクルを何度も繰り返すことで、 理想とする保育者像への階段を一歩ずつ確実に上っていきます。

子どもと直接触れ合って、より深く「子どもを知る」ことで、保育者として「つかえる力」が確実に身に付きます。

こども学フィールドワークⅠ 「純心こども講座」

子どもの豊かな育ちを支援するために必要な視点や技術を、「純心こども講座」での実習を通して体験的に学びます。 「リズムあそび」や「いろとあそぼう・かたちとあそぼう」の企画・準備を進め、その内容が子どもに寄り添ったものだったかを振り返ります。 子ども観をより確かなものにする授業です

身近なもので子どもと遊ぶ工夫が身に付きました。

Sさん(鹿児島実業高校出身)

1年次に年4回、本学プレイルームと体育館で開催しています。

- 企画 講座の内容を考える

講座に参加する2歳から6歳の子どもとその保護者への催しの内容を企画します。 過去の記録も参考に、参加賞や飾り付けの試作も行います。

- 準備 必要なものをつくる

飾り付けや催しの道具、参加賞、名札など、当日に必要なものの準備に取り掛かります。 講座のリハーサルを行い、当日のタイムスケジュールを立てます。

- 運営 子ども、保護者と触れ合う

受付、案内、子どもの援助、司会、進行の全てを担当します。 子どもたちと関わる楽しさを実感し、子どもや保護者との関わり方などを理解します。

- 反省 反省点を今後につなげる

準備と本番を振り返り、話し合いを行います。今後に生かされるだけでなく、反省点は分かち合い、後輩へと引き継がれていきます。

こども学フィールドワークⅡ 「チャイルドウォッチング」

日常で見かける子どもたちの姿を観察・記録し、考察を行います。 また、中間指導ではお互いの「子どもについての見方や感性」を学び合い、子ども理解の視野を広げます。 子どもの心の動きに思いをめぐらせる力が自然と身に付いていきます。

子どもの成長に気付ける視点が養えました。

Kさん(加治木高校出身)

こども学フィールドワークⅢ 「こどもバンド」

“ちゃバン(チャイルドバンド)” の愛称で親しまれているこどもバンド。 「未来は子どもの手の中に~ We Love Kids ~」を合言葉に、1期生から21年間毎年活動を続けています。 子どもたちにおなじみの楽器を使って演奏します。 学外イベントにも出演し、地域交流の機会の場となっています。

人前で演奏する楽しさと伝える難しさを知りました。

Nさん(指宿商業高校出身)

Point2. 保育現場で生かせる学びも充実

こども学専攻開設時から「絵本の読み聞かせ」を開講。 図書館には約5千冊の絵本があり、「認定絵本士」の資格を取得することもできます。 また、保育現場で使うエプロンシアターやパネルシアター、ペープサート等の保育教材を授業の中で作成し、実践の経験を積むことができます。 保育に携わる方々から話を聞く機会もあり、子どもたちの現状や現場への理解も深まります。

「認定絵本士」の資格取得も可能に!

手作り教材は現場で活用できます。

幼稚園や保育所等の先生から話を聞く機会も多数あります!

Point3. 手厚いサポートで実習も安心

初めての実習は誰でも不安なものです。純短では安心して実習に参加できるように時間をかけて準備を行います。 全教員が一人ひとりに寄り添ってサポートすることはもちろん、実習報告会で1年生は2年生から実習で学んだことや準備 をしておいた方がよいことなどを具体的に教えてもらいます。 また、保育実習準備室は色画用紙や折り紙などの保育用品のほか、保育雑誌も充実しています。

実習の悩みも全教員がサポートします!

実習報告会で二年生の先輩から学べます!

自由に使える保育実習準備室は保育用品・雑誌が充実!

学生を支え、助けるスタッフ陣

| 職名 | 氏名 | 研究分野 | 主な担当科目 |

|---|---|---|---|

| 専攻主任・准教授 | 味園 佳奈 | 幼児教育 | 保育・教育課程総論 |

| 教授 | 今林 俊一 | 発達心理学・教育心理学 | 保育の心理学 |

| 教授 | 河野 一典 | 西洋古代中世哲学史 | 倫理学 |

| 教授 | 益満 孝一 | 児童福祉、子育て支援、教育相談 | 社会的養護Ⅰ・Ⅱ |

| 准教授 | 大迫 貴 | 教育学、芸術学 | 保育内容(表現)の指導法Ⅲ(ピアノ表現Ⅰ) |

| 准教授 | 中島 賢太郎 | 教育学・特別支援教育 | 教育原理、障がい児保育、特別支援教育・保育 |

| 准教授 | 森木 朋佳 | 発達心理学 | こどもとことば |

| 講師 | 大竹山 なつき | 臨床心理学 | こども家庭支援の心理学 |

| 講師 | 本屋 梨紗 | 母性看護学 | こどもの保健、母性と健康、子育て支援 |